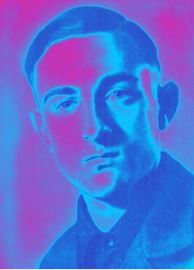

Text und bearbeite Illustration von Arian Dost

Vermutlich hat sich jeder Studi schon einmal gefragt, warum der Hörsaal, in dem wir gerade sitzen, Arno Esch heißt. Genau diese Frage habe ich mir vor Kurzem auch gestellt , obwohl ich fast jeden Tag an diesem Hörsaal vorbeigehe. Eine Schande, nichts Genaueres darüber zu wissen. Wer hier eine lustige Geschichte erwartet, muss leider enttäuscht werden So wird dieser kurze Artikel Arno Esch gewidmet, da sich sein Todestag am 24. Juli nächsten Monat zum 73. Mal jährt.

Wer war Arno Esch?

Arno Esch, geboren am 6. Februar 1928 in Memel, erlebte ein bewegtes und tragisches Leben, das ihn zu einer Symbolfigur des liberalen Widerstands in der frühen DDR machte. Am Ende des Zweiten Weltkriegs floh Esch mit seiner Familie nach Schönberg in Mecklenburg, wo er seine schulische Ausbildung fortsetzte und 1946 das Abitur ablegte. Anschließend begann er sein Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Rostock und zeigte sich als außergewöhnlich talentierter Nachwuchswissenschaftler mit Schwerpunkten in Verfassungsrecht, Allgemeiner Staatslehre und Völkerrecht.

Bereits während seines Studiums engagierte sich Esch politisch in der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands (LDPD) und stieg schnell in führende Positionen auf, darunter als Landesjugendreferent und Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstandes Mecklenburgs. Seine politischen Schriften und Reden, die unter anderem in „Der Morgen“ und der „Norddeutschen Zeitung“ veröffentlicht wurden, befassten sich mit Themen wie Verfassungsgerichtsbarkeit, Volkssouveränität, Abschaffung der Todesstrafe und Freiheit. Esch trat für eine demokratische und liberale Gesellschaft ein, was ihn zunehmend ins Visier der SED und der sowjetischen Staatssicherheit brachte.

Die LDPD, als drittstärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern, stand in Opposition zur SED und verwarf jede Form von Sozialismus. Im November 1948 gründete Esch mit einigen politischen Freunden die Radikal-Soziale Freiheitspartei, die später in Demokratische Freiheitspartei Europas umbenannt wurde. Dies war ein direkter Ausdruck ihres Widerstands gegen die Vereinnahmung der LDPD durch die SED.

Am 18. Oktober 1949 wurde Esch zusammen mit 12 anderen Mitgliedern der LDP aus Mecklenburg-Vorpommern verhaftet und in das SMT-Gefängnis am Demmlerplatz in Schwerin gebracht. Der Prozess vor dem Sowjetischen Militärtribunal 48240 (SMT) fand vom 18. bis 20. Juli 1950 statt und endete mit Todesurteilen gegen Esch und vier weitere Angeklagte wegen angeblicher Spionage und antisowjetischer Propaganda. Esch wurde nach Moskau gebracht und in einem zweiten Prozess am 25. Mai 1951 erneut zum Tode verurteilt. Trotz eines Gnadengesuchs, das am 19. Juli 1951 abgelehnt wurde, wurde Arno Esch am 24. Juli 1951 im Butyrka-Gefängnis in Moskau hingerichtet. Seine Asche wurde anonym auf dem Moskauer Friedhof Donskoje beigesetzt.

Arno Eschs Schicksal und sein Mut, sich gegen das totalitäre Regime zu stellen, hatten einen nachhaltigen Einfluss auf die liberale Bewegung in Deutschland. Sein Freund und späterer Generalsekretär der FDP, Karl-Hermann Flach, führte viele von Eschs Ideen in die Politik der Bundesrepublik ein. Jahrzehnte später, nach der friedlichen Revolution in der DDR, wurde Esch posthum rehabilitiert. Die Bemühungen von Friedrich-Franz Wiese, einem engen Freund und Mitstreiter Eschs, trugen maßgeblich zur Wiederentdeckung der KGB-Akten über Esch bei, die im Zuge der politischen Veränderungen in der Sowjetunion an die DDR übergeben wurden.

Die Verfolgung und Ermordung von Arno Esch und seinen Mitstreitern zeigt das brutale Vorgehen der SED und der sowjetischen Besatzungsmacht gegen jede Form von Opposition. Esch bleibt ein Symbol für den Mut und die Entschlossenheit, für Freiheit und Demokratie einzutreten, selbst unter den schwierigsten Bedingungen. Vielleicht wird uns das Schicksal von Esch manchmal bewusst, wenn wir im Hörsaal sitzen und keine Lust mehr haben der Vorlesung zu folgen. Denn die Bildung, die wir erfahren können, ist nicht immer selbstverständlich gewesen.

Dieser Artikel beruht zum großen Teil auf Informationen von Fred Mrotzek, welcher Dozent für Zeitgeschichte an unserer Universität ist. Im Folgenden wird ein ganz oben ein Link zu einem ausführlicheren Bericht zu Eschs Leben, von Mrotzek angefügt.

Quellen:

Fred Mrotzek: https://www.dokumentationsstelle.uni-rostock.de/publikationen/online-edition-arno-esch/online-edition-arno-esch/