Rostocks neue Kunstausstellung zum Künstler mit dem roten Ballon

Text: Vanessa Stöter // Fotos: Vanessa Stöter

“A Vandal turned Idol” – mit diesem Slogan wirbt die neue Kunstausstellung im Alten Druckhaus der Ostseezeitung in Rostock. Am. 11.07.2025 öffneten sich dessen Türen zum ersten Mal einem neuen Kunstprojekt und neben unserer Bürgermeisterin Eva-Maria Kröger waren ebenso Pressevertreter:innen eingeladen. Auch wir vom heuler durften der Eröffnung beiwohnen. Doch wer ist dieses Idol, von dem die Ausstellung handelt? Wer ist "Banksy" und was kennzeichnet Banksys Kunst? Und wie händeln die Veranstalter die Anonymität hinter diesem Pseudonym?

Auf der Website zur Ausstellung heißt es, die Ausstellung sei unautorisiert (was nicht verwundert, immerhin ist Banksys Identität bis heute unbekannt). Dies birgt Kontroversen. Immerhin ist ungewiss, ob Banksy eine Ausstellung im eigenen Namen gutheißen würde. Eine anonyme Person kann schwerlich nach ihrer Meinung befragt werden. Doch auch diese Tatsache möchte das Projekt auffangen und stellt sich dem Urteil der Öffentlichkeit – fast so wie Banksys Werke auf der Straße.

Kurzum: dieser Artikel wird sich mit der Frage beschäftigen, ob die neue Ausstellung Rostocks hält, was sie verspricht und inwiefern wir diesem Versprechen folgen wollen. Banksy – A Vandal turned Idol. Oder doch eher: An Idol turned Vandal?

Der Künstler mit dem roten Ballon

Zunächst jedoch die Basics: Wer ist „Banksy“ überhaupt? Einfach ausgedrückt verbirgt sich hinter diesem Namen eine kunstschaffende Person (vielleicht auch ein Künstlerkollektiv). Die Werke Banksys stammen aus der Straßenkunstszene und wurden zuerst in Bristol entdeckt. Nicht selten wird das Pseudonym demnach einer britischen Person zugeordnet, dabei beschränken sich die Werke schon längst nicht mehr nur auf Großbritannien.

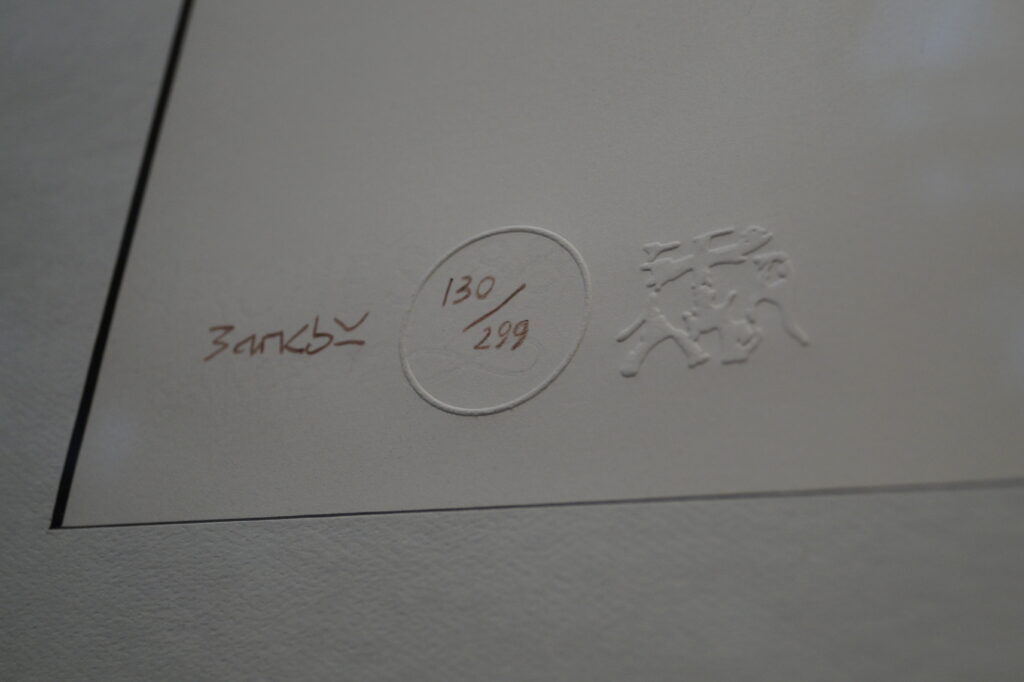

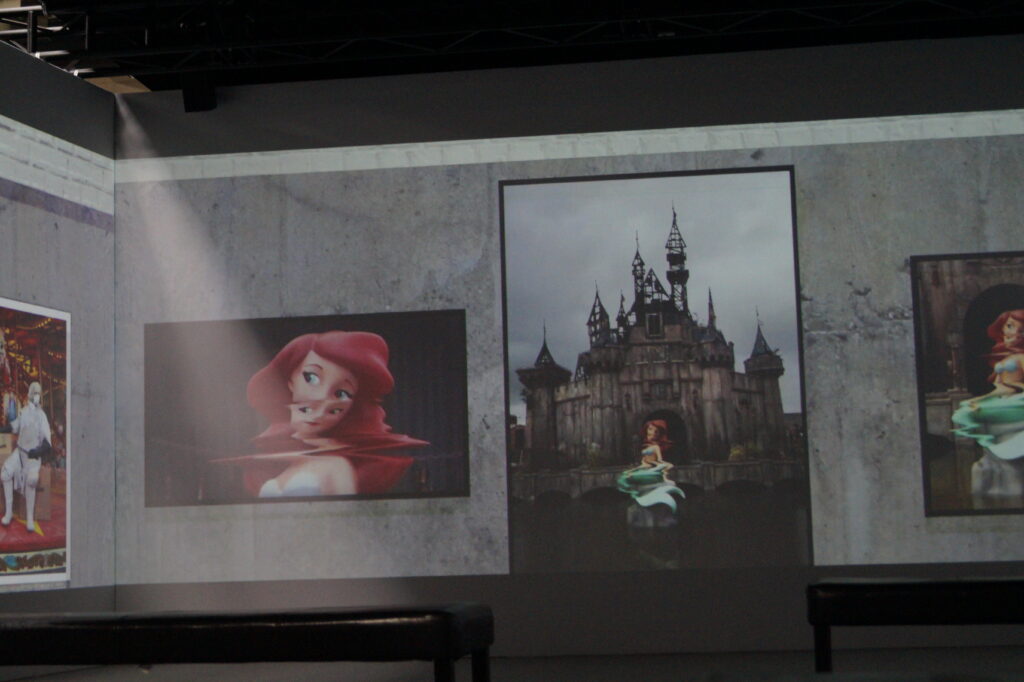

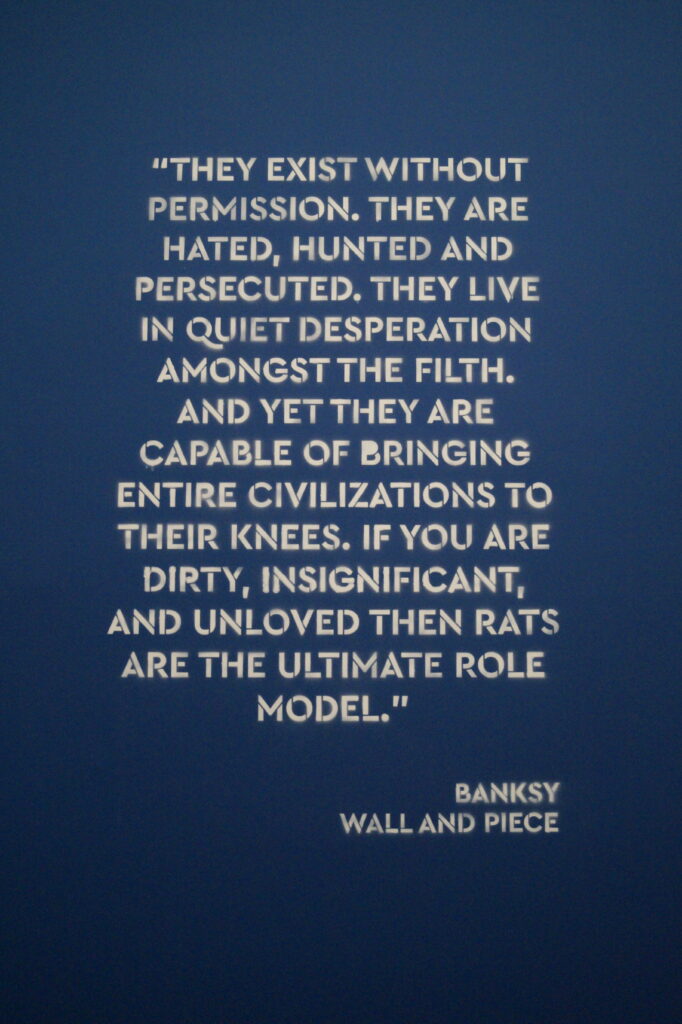

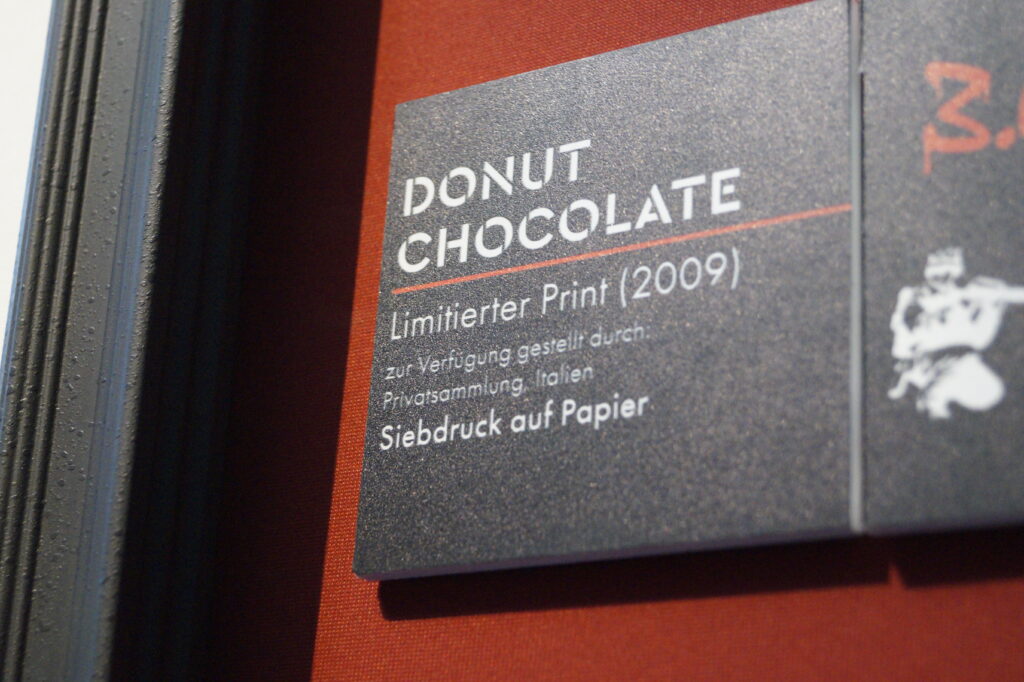

Meist im Schablonenstil mit spezifischen Motiven provozieren die Werke Banksys ethische, politische und wirtschaftskritische Fragen. Nicht selten sieht man die Werke und fühlt sich regelrecht getriggert: Menschen in Uniformen, brisante Szenarien, Raubtiere, Blut. Der unverwechselbare Stil ziert jedoch nicht nur Hauswände und Brücken wie in der Straßenkunst üblich. Auch Prints werden im Namen des Pseudonyms vertrieben, sprich wer auch immer hinter „Banksy“ steckt, nimmt das Recht wahr, die eigene Arbeit vergüten zu lassen. In der Ausstellung selbst werden 44 Originalprints und 11 Originalwerke ausgestellt, die allesamt aus privaten Sammlungen stammen, neben Kunstwerken „verwandter Künstler wie Andy Warhol, welche den Künstler in seinem Schaffen prägte“. (siehe Website der Ausstellung)

Von „Banksy?“ zu „Banksy!“ oder andersherum?

Zu Beginn der Eröffnung wurden die Gäste mit einigen einführenden Worten der Veranstalter und der Bürgermeisterin begrüßt. „Viele fragen sich, warum ein Konzertveranstalter eine Kunstausstellung durchführt“, hieß es. Im Verlauf der Ansprache wurde die Zielsetzung eingeordnet, derer die Banksy Ausstellung insgesamt unterliegen soll. Auch auf der Website stehen diese definiert: „So arbeitet die Ausstellung die Entstehung des Titels heraus: wie wurde aus einem von Ordnungshütern und großen Teilen der Gesellschaft verachteten Graffiti-Chaoten ein weltweit gefeierter und respektierter Künstler? Und wer ist Banksy für dich – eher Vandale oder ein Idol?“ Am Ende appellieren sowohl die Veranstaltenden als auch die Bürgemeisterin für das Verbreiten der Ausstellung. „Reden Sie darüber! Reden Sie über Banksy!“, heißt es zum Schluss.

Wir kamen diesem Aufruf nach, schließlich bringt gelungene Kunst das Publikum nicht selten dazu, über das Bild hinaus- und in die eigene Erfahrungswelt hineinzudenken. Beim Darüber-Reden schwingt jedoch oft schon die Frage mit: „Lohnt es sich denn, sich die Ausstellung anzuschauen?“. Diese Frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten, unser Geschmack ist ebenso subjektiv wie durch die wertschätzende Einladung beeinflusst. Doch lassen sich Kriterien betrachten, die die räumliche Inszenierung, das Informationsmaterial, das generelle Framing und die Natur der Sache selbst – Straßenkunst mit Eintrittspreis – kennzeichnen. Bietet die Ausstellung einen adäquaten Raum für einen Künstler, um ihn aus der Internationalität zu holen und auch für Rostocker:innen erlebbar zu machen? Macht die Ausstellung aus einem „Wer oder was ist Banksy?“ ein „Lass dir diesen Künstler nicht entgehen!“? Oder lässt die Inszenierung Fragen zurück, die einen geliebten Künstler in ein Licht rücken, das seinerseits Kritik aufwirft? Wie kommt Bansky dabei weg, wenn statt Straßenlaternen, Galeriestrahler sein Schaffen beleuchten?

Mehr als ein Bild an der Wand – Eindrücke der Inszenierung

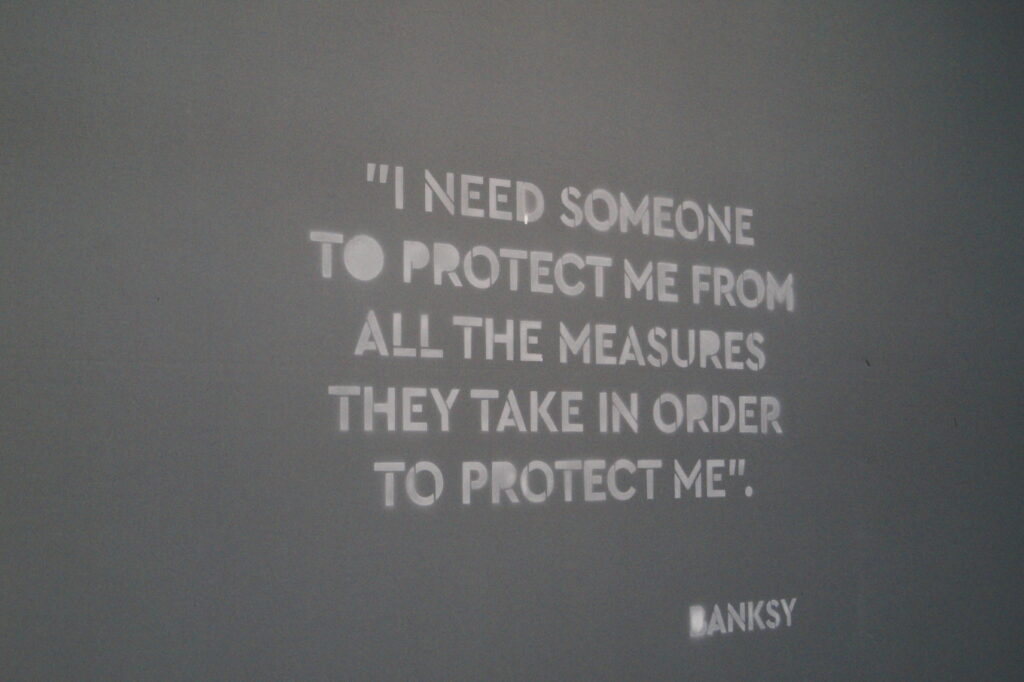

Bleiben wir direkt beim Thema Licht: Die Ausstellung ist u.a. mit wandernden Scheinwerfern ausgestattet, die neben Kamerainstallationen und überlebensgroßen Motiven hinter mit Aufklebern bestückten Bänken den Eindruck erwecken, man würde beobachtet werden. Die Anordnung der Ausstellungsstücke und Wahl von abgedruckten Zitaten spielt scheinbar bewusst mit der Illegalität von Straßenkunst. Naheliegend, denn die Assoziationsketten hangeln sich bei dem Wort Straßenkunst oft von Tags und Graffiti zu Gangaktionen, Fußball Logos und politischen Parolen. Geht man nach dem italienischen Ursprung des Wortes, bedeutet Graffito in etwa „Gekratze“ und/oder „Gekritzel“ und wird textlich oder bildlich verwirklicht. Meist meint ein Grafitti demnach ein schnell gesprühtes, selbstbewusstes Werk der Protestkunst. In der Vergangenheit wurde von verschiedenen Kritiker*innen die These aufgeworfen, es seien Formen von Vandalismus und Beschädigung fremden Eigentums und sonst nichts. Doch ist das Besondere an dieser speziellen Art von Wandbild, dass ihre Illegalität nicht den Kunstcharakter ausschließt oder gar negiert. Immerhin kann auch etwas, das als Vandalismus eingeordnet wird, zugleich künstlerisch sein. Zwar ist ein durch Bombing entstandener Gangtag nicht automatisch ein Kunstwerk, doch sind nicht alle illegal entstandene Wandbilder von demselben Charakter.

Streetart – Vandalismus und/oder Kunst?

Werke wie jene von Banksy sind ausdrucksstarke Beispiele dafür, dass die Bilder Aussagen treffen, Emotionen auslösen oder Problemen Sichtbarkeit verschaffen. Dies zeigt sich auch in den Ursprüngen von Straßenkunst, denn Street-Artist*innen gelten nicht selten als Stimmen marginalisierter Gruppen, die durch strukturelle Barrieren gehindert werden, an ihrer Kultur Teilhabe zu leisten. Sowohl in der Punk- als auch frühen Hip Hop Szene war diese Teilhabeform verbreitet. Sie löst oft Verärgerung bei Außenstehenden aus, denn nicht immer freut man sich über ein ungefragtes Bild unter dem eigenen Fenster der Häuserfront. Manchmal scheint es gar, als wäre die berechtigte Verärgerung über das unerlaubte “Kunstwerk“ so groß, dass sie dem Eigentümer die Anerkennung des Werkes als Kunst nimmt. Zugleich sorgt Groll durch emotionale Involviertheit für Aufmerksamkeit. Provokation sucht Reaktion. Dass Kunstwerke verärgern können und oft auch sollen, ist nichts Neues. In der Musik, in Comicstrips und Karikaturen basiert die Idee des Werkes auf dem Spiel mit der Verärgerung, dem Wunsch, anzuecken .

Außerdem liegt Straßenkunst nicht die Unantastbarkeit einer Galerie zu Grunde. Straßenkunst ist ein Diskurs. An jeder Straßenecke sieht man Werke, die übersprüht werden, sodass sie nun nicht mehr ihre eigentliche Aussage treffen, sondern meist eine abgewandelte, gegensätzliche oder (je nachdem wie übersprüht wurde) erweiterte. Ein gelber Schriftzug untersetzt mit pinken Klammern und Zusätzen macht sichtbar, dass ein Austausch stattfand, während schwarz auf schwarz gesprayt verschleiert, dass zuvor eine andere Aussage getroffen wurde. So wird aus einem „ein“ ganz schnell ein „kein“ und schon ist die Textaussage eine andere.

Straßenkunst in einer Ausstellung – Geht das gut?

Street art is living art. Ausstellungskunst nicht. Zumindest nicht auf dieselbe Weise. Einerseits bewahrt ein abgeschlossener Raum die Werke und gibt ihnen eine legale Bühne. Andererseits ist fraglich, inwiefern der neue Kontext den Straßencharakter reproduzieren kann. Denn wovon lebt Straßenkunst? Natürlich von dem lokalen Kontext der Werke. Von der Verortung. Von der Alltäglichkeit örtlicher Straßen, die zum einen öffentlich sind und Sichtbarkeit bieten und zum anderen Eigentumsfragen aufwerfen. Ein Zweig der Diskussion von Graffiti-Kunst widmet sich beispielsweise auch dem Fakt, dass es vermehrt Aufträge von Vereinen, Museen, Schwimmbädern und Co. gibt, die Wandbilder für Werbemaßnahmen und zur Dekoration zu nutzen. Wer ein Werk fördert, finanziert und billigt, trägt etwas zu der kulturellen Teilhabe um das Werk bei.

Was sagt es beispielsweise aus, wenn unsere Bürgermeisterin eine Ausstellung um einen Street-Artisten besucht und selbst mit Interesse durchwandert? Sie bietet einem politischen Künstler eine Bühne. Sie bleibt vor den Bildern stehen, denkt sich in die Motive hinein und leiht den Aussagen dadurch zugleich ihr Ohr, unabhängig von dem für gewöhnlich gesetzeswidrigen Umgebungskontext. Denn: die Inhalte Banksys sind nicht zwangsweise gesetzeswidrig. Sie sind Ausdruck von Meinungsäußerungen. Von moralischen Dilemmata, von Angst, Zorn, rebellischen Ideen oder Hoffnungen und Wünschen. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Oder?

Unautorisiert – Wenn das “ja, dahinter stehe ich” ausbleibt

Am Ende ist die Kontroverse um eine unautorisierte Ausstellung auch nicht außer Acht zu lassen. Das Thema Vandalismus zeigt in der Ausstellung recht eindeutig, vielleicht auch etwas on the nose Präsenz. Das omnipräsente Spiel mit der Illegalität macht ein Mysterium aus dem Künstler, wodurch man Gefahr läuft, der Kunst selbst nicht die Art von Aufmerksamkeit zu schenken, nach der sie verlangt. Im selben Atemzug ist die Inszenierung eine interessante Perspektive. Zeitweise fühlt man sich eher wie der Gejagte selbst, zum einen gejagt durch die Aussagen und Anklagen der Bilder und zum anderen gejagt durch die Kameras und Scheinwerfer. Es entsteht ein Eindruck des gesucht-werdens so wie mutmaßliche Straftäter selbst gesucht werden. Das geheime Sprayen ist das Verüben einer Straftat jedoch ohne materiellen Zweck. Ein Schriftzug, der hochgradig direkt systemische Missstände kritisiert, wird wohl kaum von einem Arbeitsvertrag mit Vergütungen gedeckt. Doch dieser Unbeeiflussbarkeit geschuldet sind die Bilder umso ehrlicher.

Banksys Form der politischen und kulturellen Partizipation wird zwar geschützt durch die Gesichtslosigkeit einerseits und ist zugleich gekennzeichnet durch Risikobereitschaft im Moment des Schaffens. Das Gleichgewicht zwischen Anonymität und Öffentlichkeit lagert sich in der Straßenkunst auf interessante Weise aus: Der Schaffensprozess ist ungeschützt und man stellt ihn sich zudem angespannt aber auch im hohen Maße kreativ vor – schließlich muss man mit der Fläche arbeiten, die einem gegeben ist und hat selten die Ressourcen und Zeit, diese groß zu verändern. All diese Eindrücke werden in der Alten Druckerei deutlich.

Unautorisiert entsteht zwar der Eindruck, man schlage Geld aus der Kunst anderer und wäre Nutznießer einer fremden Leistung, doch kann auch argumentiert werden, dass es sich um die Bezahlung der Arbeit von jenen Menschen handelt, die die Ausstellung ausstatten und einem fremdsprachigen Künstler auch hier eine andere Art von Bühne bieten. Zumal auch die Prints nicht unentgeltlich von Banksy vertrieben werden. Ein Projekt wie das Organisieren einer Ausstellung umfasst ein hohes Maß an Arbeit und diese will bezahlt sein. Zwar stimmt der Gedanke an das Ausbleiben von Konsens skeptisch, doch stellt sich die Frage inwiefern man diese Tatsache persönlich einordnen möchte. Immerhin erweist es sich als schwer, einen anonymen Kunstschaffenden um Mitwirkung zu bitten. Wir sehen Banksy von außen, selbst wenn wir in der Ausstellung unter seinem Namen stehen.

Zusammenfassend stellt sich nun also die Frage, ob sich ein Gang in die neue Banksy Kunstausstellung rentiert. Wir vom heuler hatten auf jeden Fall eine angeregte Zeit. Positiv fiel auch auf, dass im Informationsmaterial gegendert wird und dass sowohl englischsprachige als auch deutsche Texte zur Verfügung gestellt werden. Wie die meisten Projekte eröffnet auch dieses den Raum für Diskussionen. Ob nun durch interaktive Simulationsbrillen, Videoausschnitte, Überwachungskameras oder klassische Bilder im Rahmen – Banskys Kunst regt an und lädt jetzt sogar bei uns im Norden Deutschlands dazu ein, erlebt zu werden. Ich persönlich habe nun jedenfalls ein bewussteres Auge für Tags, Schablonenbilder und Doodles, wenn ich durch die Stadt gehe. Wie unsere Leserschaft verbleiben wird, ist ihr selbstverständlich freigestellt. Denn Kunst darf überall wahrgenommen werden – in Ausstellungsräumen oder eben auf der Straße.

Noch unsicher? Vielleicht helfen ein paar Eindrücke direkt aus der Ausstellung